文艺评论 | 这部浪漫小说启发了凡尔赛宫的园林

波兰裔美国建筑师里伯斯金深受爱尔兰作家和诗人乔伊斯文学的影响,他不仅探索可视的形式,也寻求看不见的形式。他在回忆录(2004)中说:

文学中的建筑

中国古代文学与建筑

作者:郑时龄(中科院院士、同济大学教授)

《红楼梦》《巴黎圣母院》和《金阁寺》都可以称之为“建筑文学”,一种根据建筑演绎的文学,而同时也呈现了一种“文学建筑”,文学生成的建筑。建筑文学在文学艺术中具有重要的地位,这类文学包括建筑师的传记、建筑师的笔记、以建筑师作为主角的文学作品、以描述建筑和城市作为核心的文学作品等。

大观园想象图

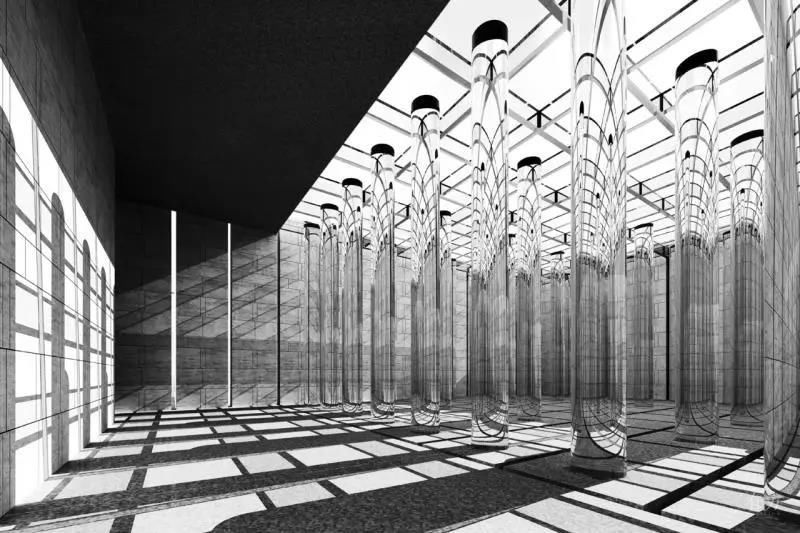

意大利建筑师泰拉尼在1938年设计了但丁纪念馆,他在设计中,竭力追求古典式的完美,表现诗与建筑这一主题。但丁(1256-1321)是意大利伟大的诗人,文艺复兴运动的先驱者,泰拉尼的设计用建筑阐述但丁的《神曲》,建筑中运用了架空的广场、严谨的几何关系和黄金分割的比例。三组建筑空间分别隐喻《神曲》的三个组成部分:地狱、炼狱和天堂,建筑师试图将具有黄金分割比例的古典主义与现代建筑的空间形式结合在一起,实现空间与实体、黑暗与光明、宽与窄的对比。

中国古代的建筑很早就和文学结下了不解之缘。古人在建造建筑的同时,也建起了建筑文学宝库。历代文学都留下了许多生动地描写建筑的篇章,有关古建筑的文献有诗词、曲赋、游记、散文、题记等。这些文学作品无论是在文学的体裁、题材、手法或是风格和意境上,都十分丰富多彩,不仅在艺术水平上,而且也在建筑论述上有很大的成就。

水彩巴黎圣母院

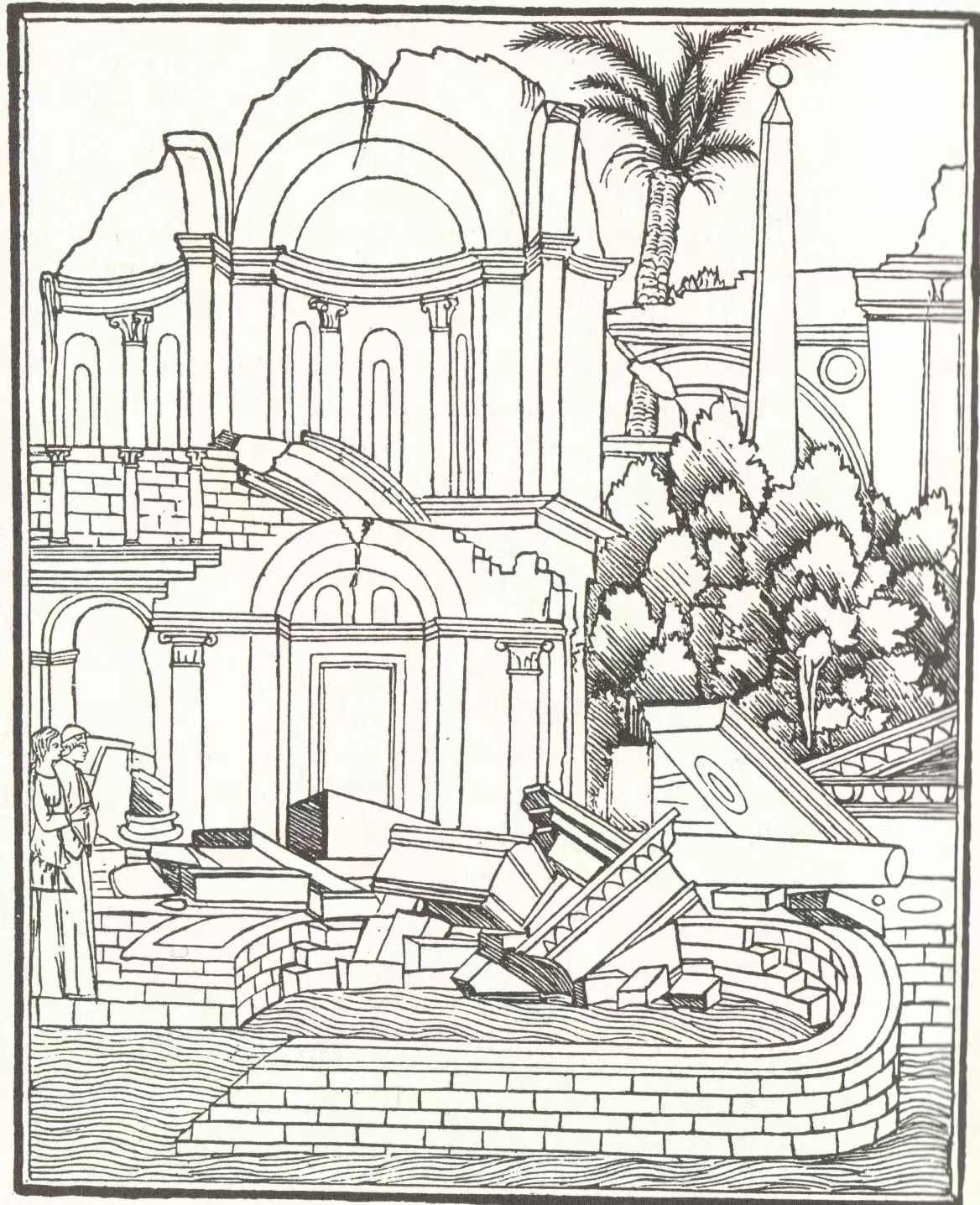

《寻爱绮梦》的神庙废墟

建筑师与文学

有许多可以列入建筑专业文献的文学作品,但凡楼堂、宫室、馆阁、亭台等建筑完工,多有碑铭、题记、诗词或辞赋记载,后代的文人墨客赞颂或追思的作品也会流传下来。唐代诗人王勃的《滕王阁序》、杜牧的《阿房宫赋》、宋代政治家、诗人范仲淹的《岳阳楼记》、散文家欧阳修的《醉翁亭记》等,都是千古绝唱。北京人民大会堂大报告厅顶棚的设计就受到《滕王阁序》中的名句“秋水共长天一色”的启发。

编辑:周敏娴

意大利作家卡尔维诺的《看不见的城市》(1972)是一本具有后现代风格的小说,充满了语意符号学的隐喻,表现了人们对未来城市与建筑的理想。书中的主线是马可波罗向忽必烈汗报告他出使所经历的各个城市的奇闻,这些城市可以归纳为11个主题。城市与建筑用形象、空间、原型、结构、材料和场景铺陈作者对人类生存状况的观点。卡尔维诺把城市及其建筑看成是一个文本,是有意义并可以解读的文本。透过人的居住与生活,每个人都在不断地书写城市。卡尔维诺将史实和小说完全混杂一起,让读者有充分的想象力去作多重解读,使这种特殊的建筑形象具有一种开放性。卡尔维诺把故事回溯到马可波罗的时代,是为了使自己与历史拉开差距,消解时间,从而在“历史”中寻求价值。卡尔维诺借马可波罗之口说出了一种“非理想城市”的理想,这是一种现实的城市,而并非是纯净的、模范的城市。

林徽因是著名的建筑学家,又是著名的新月派诗人,被誉为一代才女,有多部关于她的传记和文章出版。她也是一名优秀的诗人和作家,著有许多论述建筑和城市的文章,她的文学造诣与建筑领域的学术成就可以说不分伯仲。建筑界的前辈们学贯中西,有着极好的文学功底,都有大量的诗文留存,内容多涉及风景园林、名胜古迹、自然风光和建筑创作。

凡尔赛宫的园林艺术也受到《寻爱绮梦》的影响。路易十四的建筑师和城市规划师芒萨尔的柱廊原型来自《寻爱绮梦》,许多设计直接模仿书中的一些章节。当时的皇家建筑科学院院长、建筑师和建筑理论家布隆代尔把《寻爱绮梦》列为研究建筑最有用的参考书之一,18世纪意大利建筑理论家米利齐亚(1725-1798)称这部小说的作者是有史以来最伟大的建筑师。

《诗经》有许多关于建筑的篇章,《诗·小雅》有一篇歌颂周王宫室落成的诗“斯干”,诗中将殿堂比喻为:“如跂斯翼,如矢斯棘。如鸟斯革,如翬斯飞,君子攸跻。”意思是说宫室建筑的势态好比像人抬起脚跟望远那样高峻,又有的像箭羽那样周正挺括,屋顶四角如飞鸟展翅,像鸟那样飞翔,至今成为人们认识远古时期中国建筑形式的原型。